赫圖阿拉城滿清文化特色非常明顯,這里的城墻和宮殿保存的都比較完好,到這里游玩也能了解到不少歷史故事,適合不同年齡層段的朋友們游玩,那么赫圖阿拉城的由來和發展是怎樣的呢?

景區概況

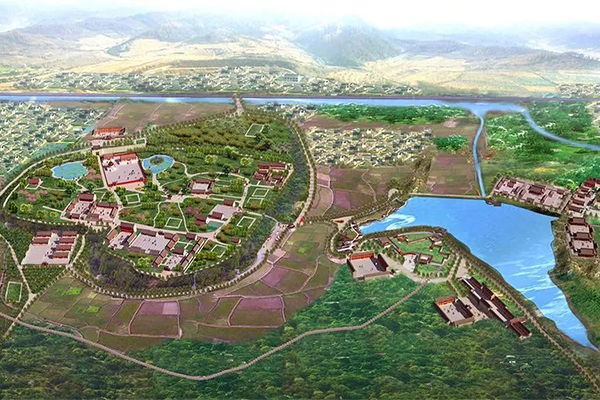

赫圖阿拉城(新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所)位于遼寧省新賓滿族自治縣永陵鎮,是一座擁有400余年歷史的古城。

“赫圖阿拉”是滿語,漢意為橫崗,即平頂山崗。赫圖阿拉城始建于明萬歷三十一年(公元1603年),明萬歷四十四年(公元1616年)正月初一,努爾哈赤于此黃衣稱朕,建國號大金,建元天命,史稱“后金”。龍興之地赫圖阿拉故城是清代關外三京之首(興京——赫圖阿拉故城、東京——遼陽、盛京——沈陽),被御封為“啟運之地”。2002年,赫圖阿拉城被評為國家AAAA級旅游景區,2006年5月,被列為全國重點文物保護單位。

赫圖阿拉歷史悠久,人文資源得天獨厚。康熙、乾隆、嘉慶、道光四帝曾11次東巡祭祖,8次駕臨興京(新賓)拜謁永陵祭祖,7次巡閱赫圖阿拉城,謁顯佑宮、地藏寺、關帝廟拈香祭拜,乾隆帝曾為顯佑宮、地藏寺御賜扁額,并在顯佑宮用膳。

赫圖阿拉城是一座山城式都城,也是迄今保存較為完整的女真人山城。這里不僅因清太祖努爾哈赤出生于此享譽神州,更因這里是清王朝的發祥地、滿族崛起的地方而蜚聲海內外。

歷史沿革

赫圖阿拉,清王朝發祥之地。戰國屬燕。秦屬遼東郡。西漢屬玄菟郡。東漢至晉,先為公孫度地盤,后為慕容廆所居。南北朝陷于高麗,唐滅高麗,復歸內化,為唐安東都護府所轄,中宗時歸渤海國。金屬屬東京路。元為沈陽路。明置建州衛。

明正統五年(1440),努爾哈赤的五世祖董山與叔父凡察遷此居住,至明萬歷十年(1582),是建州衛所在地。

明萬歷十一年(1583),努爾哈赤襲建州衛都指揮使以來,成為建州衛政治中心。

明萬歷十五年(1587),努爾哈赤遷往佛阿拉城,赫圖阿拉成為其族人居地。

明萬歷三十一年(1603),努爾哈赤復遷此居住,始筑內城,兩年后又筑外城環之。

明萬歷四十三年(1615),又于“城東阜上建佛寺、玉皇廟、十王殿共七大廟,三年乃成”。

明萬歷四十四年(1616)正月初一日,努爾哈赤在此“黃衣稱朕”,建立后金政權,赫圖阿拉成為后金第一都城。

后金天命七年(1622)遷都遼陽城。

后金天聰八年(1634),皇太極尊稱為“天眷興京”。

康熙二十六年(1687),建興京城守尉衙門,在內城東。

乾隆二十八年(1763),建興京理事通判衙門,在關帝廟西。

清光緒三年(1877),興京撫民府由赫圖阿拉故城遷往新賓堡。將城守衛衙門改為協領衙門,管理八旗事務。

1877年至1998年,歷經清末、民國、中華人民共和國,皆為新賓縣永陵鎮轄區,老城村民居住地。

1956年9月21日,遼寧省人民委員會公布了遼寧省省級文物古跡保護單位。

1963年9月30日,遼寧省人民委員會公布為第一批省級文物保護單位。

1998年3月,組建新賓滿族自治縣赫圖阿拉故城文物管理所。

1999年,新賓滿族自治縣政府籌資600萬元,遷出城內與皇寺居民262戶,收歸文物部門管轄,成為赫圖阿拉故城文物管理所駐地。

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)