來冰島,你就是攝影師,在冰島,隨手一拍就是大片,冰島遍地都是美景...像這樣的話肯定很多人聽說過不少,懷揣著對冰島的向往,很多人不遠萬里赴冰島。但是攝影總免不了要扛著很重的器材,真的很不方便。小編來告訴你其實在冰島手機也能拍大片。

耐心耐心加耐心

重要的事情要說三遍,來冰島行攝,耐心是最不可或缺的一點,特別是當你面對陰晴不定的冰島時。

我前往羽毛峽谷(Fjaerárgljúfur)拍攝時,就深切體會到了這一點。

眾所周知,冰島變幻莫測的天氣讓人根本無法相信天氣預報,而我也從來不會根據天氣預報來安排拍攝計劃,那一次我同樣十分任性,來了一場說走就走的旅行。

你能想象的到嗎?僅僅在4個小時的時間里,我就經歷了晴空萬里,烏云密布,瓢潑大雨和雨后天晴。不得不說,冰島的天氣可比我任性多了。抵達目的地之后,只可惜天公不作美,太陽的光亮過于刺眼,亮部和暗部的對比太大,陰影太多……總之就是十分不適合拍攝,所以我只能先前往其他地點,第二天再來。

手機拍攝方法

基礎一:曝光控制冰島 的天空非常夢幻,在拍照的時候總希望把天空云朵的形狀也包含在畫面中,但這就帶來了一個問題,天空的亮度往往遠遠大于地面景觀的亮度,在拍照時如何能平衡這樣的反差呢?

最直觀的解決方法,是利用手機拍照 App 中的「加減光」功能。

以 OnePlus 3T 的系統自帶拍照 App 為例,拖動對焦圈外側的小太陽圖標,順時針旋轉加光,逆時針旋轉減光:

另一個解決辦法是「點測光」。

在手動拍照模式下,單擊屏幕任意位置呼出對焦圈后,嘗試拖動對焦圈,可將對焦點與測光點分離,這樣一來,就可以對焦在主體物上,同時針對高光云朵的部分測光。如下所示:

基礎二:用 RAW 格式拍照RAW 格式的優點是極大地方便了后期處理,例如,后期調節白平衡時不會使畫質受損。開啟方式如下:首先在拍攝模式列表中,選擇「手動」模式,然后點擊「設置」按鈕,將「保存 RAW 格式照片」開關打開。

基礎三:手動白平衡雖然使用了 RAW 格式拍照,讓我們可以在后期時自由地調整白平衡,但仍然建議大家在前期拍攝時,嘗試手動指定白平衡。

這樣做的目的,無非是在拍攝時盡快找到自己想要的后期風格。特別是對于 冰島 這樣的風光場景,個人認為非常適合冷色調的后期,所以前期拍攝時不妨直接調整為冷色調,隨時尋找拍攝靈感。

攝影心得 :風光攝影 - 空間感的建立

在 冰島 拍照片,很多人的一大痛點是,親眼看風景時,能感受到極其開闊的視野,但拍成照片后卻無法傳遞這種恢宏大氣的感覺。所以以下三個錦囊,便是從幾個不同的方面來解決這個問題。

錦囊一:水平方向牽引視線,建立空間感實現

這套圖片使用了16:5的圖片比例進行裁剪,這么做的初衷,是希望通過這樣的構圖,還原人們真實場景中的觀看方式。

在 冰島 這樣視野開闊的自然景觀中,視線可及范圍內很少有遮擋物出現,與此同時,在水平方向的信息量,遠遠大于垂直方向的信息量,如下面的對比圖所示:

未做裁剪的原尺寸圖片,比例為 4 : 3

畫面中的大部分信息均出現在水平方向的中心區域里,親眼觀看時,人的眼神將大多在地平線附近來回移動,而恰恰是視線的左右移動形成了視野的「開闊感」。

相比之下,不管是畫面上方大面積的天空還是畫面下方的雪地,都無法為視野的開闊感提供足夠有效的幫助。

裁剪為 16 : 5

冰島如上圖所示,僅保留沿著地平線展開的中心區域,借由地平線的輔助,牽引著觀眾的視線在水平方向平移,從而模擬在真實場景中的視線移動,達到建立開闊感的效果。

在合適的時候,不妨考慮一下忘掉「三分法構圖」,構圖本應是從觀者的角度出發,如何用構圖的技巧,引導觀眾的視線,而不是如何在拍攝時給自己省點時間。

借用攝影師愛德華·威斯頓一句話,「構圖是最強烈的觀看方式」,說的就是這個意思。

畫面引入縱深感,重建距離實現難度

所謂的縱深感,就是拍照時,從攝影師位置出發,沿著取景方向由近及遠的這段距離。

在我們拍照的過程中,會將三維的立體空間壓縮成為一張二維的平面照片,而這種縱深方向的信息缺失,將直接影響我們觀看一張照片時,對其空間分布的判斷。

對癥下藥的解決辦法是,拍攝時利用縱向延伸的元素,重現場景的縱深感。

比如公路的延伸:

自然地形的延伸:

在前期拍攝時引入縱深感之后,后期處理時可以繼續通過明暗調整,進一步突出縱深感的元素。

繼續以上圖為例,我們將縱深感元素——峽谷——區域調亮,周邊的雪地調暗,達到了「縱深感重建距離」+「突出視覺中心」的雙重效果。

大小對比,建立體積感實現難度

在建立空間感與縱深感之后,我們接下來要重現的是風景的體積感。介于二維圖片的局限,最有效重現體積感的方法,就是體積大小對比。

簡單地說,找個遠處的小人做參照物,突出景觀的龐大體積。

比如這樣:

以及這樣:

小結

以上三個錦囊可以單獨使用,也可以同時使用。總之,我們的目標就是讓照片看起來跟實景一樣大氣!

攝影心得 三:后期思路-空間感的建立

后續這一部分是對前一部分的延伸,嘗試通過后期思路來尋找空間感的建立方式。

后期思路一:天空,強化側方向的唯一光源實現難度

因為我們這次是全程 自駕 旅行,路過大部分景色的時間都在白天,所以拍攝的時間也以白天為主,非日出日落時間。而白天拍攝的一大問題就是,天空的顏色比較平均,整體比較平淡,所以在后期思路上,第一點就是強化太陽方向的唯一光源。

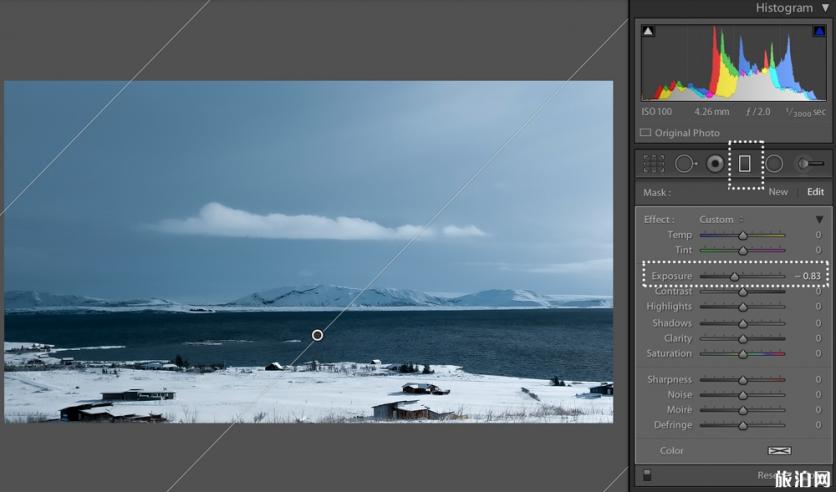

處理方法為,在電腦版 Lightroom 中,使用矩形漸變工具,將左側的天空調暗,注意這里為了過渡自然,有意讓矩形漸變的方向為傾斜45°。

后期思路二:地面,質感質感質感實現難度

冰島 的黑沙灘給我的第一印象,就是這沙灘的材質的「細膩」與「性感」。

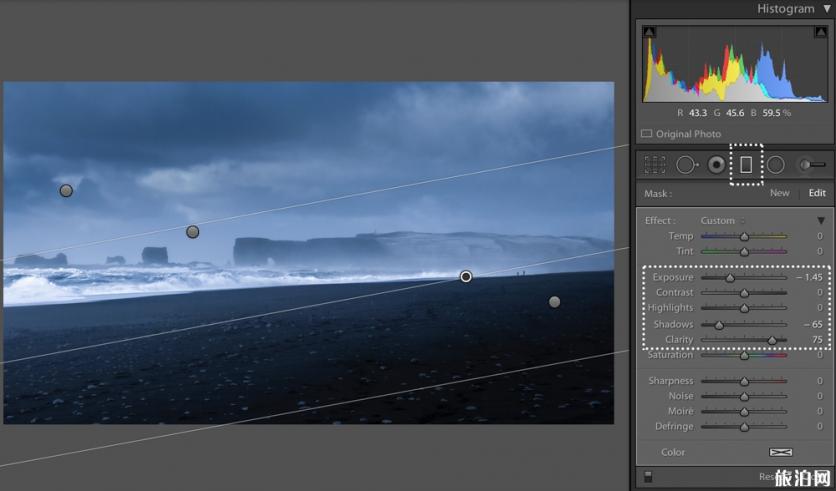

于是第二個后期思路也來了:在照片中重現地面的材質質感,突出砂石的顆粒感,讓畫面顯示出高級感。沙灘部分的后期效果如下:

這里有兩個重點:

1. 沙灘調暗,但不是「死黑」,要在暗處保留細節,甚至要加強細節;

2. 沙灘不是全部調暗,而是表現出明暗過渡。

處理方法為,在電腦版 Lightroom 中,使用矩形漸變工具,將沙灘以明暗漸變的方式調暗,并在同一個矩形漸變區域中,提高「清晰度(Clarity)」,以強化細節,如下圖所示:

后期思路三:云的影子,強化體積感實現難度

這個后期思路的目的是強化體積感。

前面我們說到過,可以通過拍攝遠方的人物,以小見大,通過大小對比建立體積感。其實除了用人物對比之外,還有另一個很常見的參照物,就是「云」。

但這里我們并不是講如何把云直接拍進畫面,相反的,我們換一個思路:嘗試通過后期的方法強化云的「影子」,使得觀眾看到「影子」時,自行「腦補」出畫面之外云層的體積、方位。以大見大,從而實現空間感的重建。

效果如下:

在陽光的作用下,云朵會在山峰上投下陰影,觀眾通過陰影的面積,可以自然地想象出云朵的體積與距離,從而以云朵為參照物,重新構建出山峰的龐大體積。所以從后期思路上,我們就是需要強化云朵落在山峰上的光影效果,達到進一步強化空間感與體積感的目的。

具體操作如下:

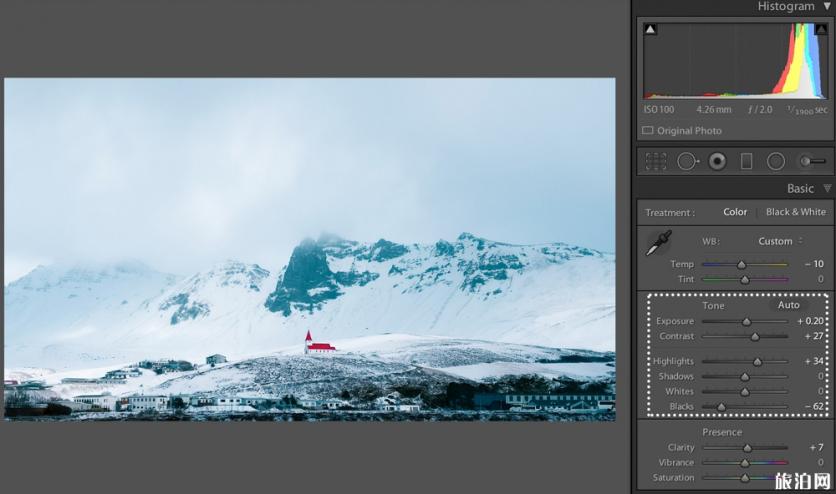

首先,在 Lightroom 中,加強對比度,突出云朵的陰影:

利用筆刷工具,對局部陰影(特別是右上側山峰表面的云朵陰影)做進一步的調暗:

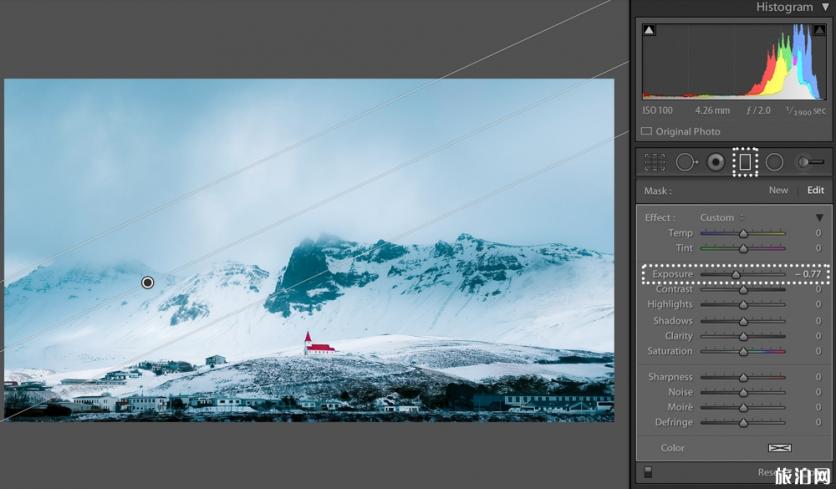

利用矩形漸變工具,將左上方的云朵部分調暗,使畫面上方的云朵,與山峰表面的明亮區域進一步區分開來:

小結

這三個后期思路可以在一張照片中同時使用,另外,后期思路在某種意義上,也是前期的拍攝思路, 比如 理解了「后期思路三」,那自然可以在前期拍攝時有意識的去捕捉云層的影子,以便在后期中強化。

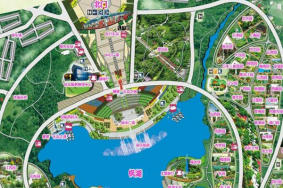

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

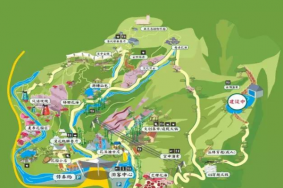

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)