荊州黃山頭風景旅游區的旅游資源極為豐富,其中有著眾多好玩的自然景觀和人文景觀,非常推薦小伙伴們前去游玩打卡哦!接下來就為大家詳細介紹一下吧!詳見下文。

一、自然景觀

1、黃山頭日出。清晨立足山頂,只見東方晨曦微露,瑞靄茫茫,漸漸地天空云彩坡上金色的外衣,像一幅碩大的織錦橫亙于東方天空,火紅的太陽鑲嵌著金邊的巨輪,從地平線上跳躍出來,頃刻問,萬物都涂上了一層閃閃的金光,這就是黃山頭的壯觀日出,吸引著眾多的游客。

2、奇特的氣象景觀。黃山頭昂然挺立于千里平原之上,猶如在碧波萬頃的海洋上高高矗立的一座島嶼,山上、山下形成了明顯的氣候溫差,氣象各異,景象壯觀。黃山頭的云和霧,如花朵、像綢帶、若面紗、似波濤、瞬息萬變。尤其是春秋有霧的早晨,在山頂眺望,千里平川霧海茫茫,長江、湖泊、村莊、原野、萬物都時隱時現出沒于霧和云的海洋中。而山頂,或是碧空如洗,或是萬道霞光,恰是兩個絕然不同的世界。特別令人贊嘆的是山的西面,分別于1984年、1990年曾兩次出現海市蜃樓的壯景奇觀。

3、迷人的江南瑞雪。冬天來臨,特別是在那大雪紛飛、天寒地凍之時,站在山頂眺望,周圍原野,銀裝素裹,那玉色的乾坤,銀色的世界,一切都是那樣潔白無瑕,一切都是那么的清新悅目。更令人贊嘆的是那山上的一草一木都披堅執銳,結上了一層厚厚的冰甲,放眼望去,千姿百態,玉樹瓊枝,像冰晶園林。待到天暖冰釋,山腳下的積雪已盡,而山頂則像個“白頭翁”,恰似日本的富士山,是周圍千里平原難以觀賞到的奇景。

4、洞庭秀色。登上山頂,遠眺百里平川,可見四周香稻,萬頃翠玉,三春楊柳、九夏芙蓉。明堂湖、賴氏湖、黃天湖、淤泥湖四湖映照,浮光躍金,漁歌陣陣,男耕女歌,紅女采蓮,出沒其間。松滋河,虎渡河兩河玉帶纏繞,岸柳叢中,牛羊遍地,鵝鴨成群,一派江南平原風光,無不盡收眼底。“春游芳草地,夏賞綠荷池,秋飲黃花酒,冬吟白雪詩”、“星垂平野闊,月涌大江流”、“巴陵無限酒,醉殺洞庭秋”之絕句,這正是立于黃山頭之巔才可以領略到的絕妙風光的真實寫照,也正是有了黃山頭這得天獨厚的地理位置和天然的“觀景臺”,才使得成千上萬的中外游客心醉陶然,留戀忘返。

5、神秘的放云洞。黃山頭極頂南面約15米處,有個不規則的洞口,直徑約40厘米,其洞深不可測,洞口終年冒云。這洞口放云,變幻神秘,周圍的農民則以洞口放云的時間、多少、濃淡、顏色來預測天氣。據有關史書記載“黃山放云,兆睛則光耀紫煙,如‘黃山瑞靄’;兆雨則輕云出岫,若玉女披衣”。文化大革命期間,山上廟宇拆毀,亂磚碎瓦投入洞中,使洞口封閉,至今洞址尚存。

二、森林景觀

1、黃山松濤。系五十年代末環黃山大頂、二頂人工營生的馬尾松樹林,面積40公頃,郁閉度0.9。迎風的東南坡,樹形低矮,古樸蒼勁,有如虎踞龍盤,一遇風起,松濤陣陣,并隨風勢大小時如古箏低泣,訴說衷腸;時如風起如涌,驚濤拍岸,氣勢磅礴。同時,也是最好的森林浴場,置身于松林之中,沐浴、聆濤,令人心曠神怡,浮想聯翩。

2、湖光山色。公園南部的沖鳳峪水庫,水質清澈,波光粼粼,四周蒼山環抱,湖光山色融于一體,環境極美。北部團山,環湖有南竹、叢生竹林10多公頃,剛勁挺拔,十分茂密。竹林中小徑縱橫,漫步其中,仿佛置身于竹的海洋。初春晚秋,霧靄騰起,霧海煙波,飄飄渺渺,若玉女披紗,微露青黛。庫區東北部,分布有樟、檫、楓香混生闊葉林30多公頃,深秋霜季,楓葉如火,萬紫千紅,給人回味無窮,令人流連忘返,深深品味“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”之千古絕句。環湖四周堤岸,引入栽培池杉、落羽松,樹形高大,樹冠尖塔形,極優美,其中約百株深入庫區近百米,春、夏高水位期間,水淹四個月,水深2—3米,依舊枝繁葉茂,生長良好,形成了“水中森林”的獨特景觀。

三、歷史人文景觀

1、歷代名人騷客的旅游之地

早在晉代,一千七百多年前,黃山頭極頂就有寺廟矗立,香客如云。更因黃山頭最具有江南平原風光的特點,歷代有數不盡的才子佳人、英雄豪杰游歷至此。戰國時期的屈原、梁朝的沈約、唐代的柳宗元、宋朝的范成大、明代的吳宗儒、清代的趙純翁、潘湘等都題有《黃山賦》。現代著名詩人于沙游黃山夜宿題有“暮靄生何處,濕繞萬千樹。才見夕陽紅,不覺夢己綠”。唐代大文學家柳宗元在山上“忠濟寺”居住數日,結識了江南才子段洪古,并即興為“山下南禪寺”、山頂之上的“忠濟寺”分別題匾,墨跡尚存,傳為佳話。無產階級革命家彭德懷、賀龍等同志,早年曾在這里從事革命活動,黃山頭也是革命老區之一,是常德市人民政府命名的“愛國主義教育基地”。

2、引人入勝的“黃山八景”

⑴謝公墓。位于黃山頭極頂,忠濟廟旁。北宋年間,荊州刺史謝麟,為官清正,知民疾苦,造福于民,深受百姓的擁戴。死后,擬將遺體運回故鄉江西,傳說有一段神話在《謝氏族譜》記載:謝公靈柩路經黃山頭時,陡然狂風大作,將謝公的靈柩引向黃山頭大頂,棺材豎葬廟側。后人為了紀念謝公,為他修墓,男女老少祭拜者絡繹不絕。1917年,常德某鹽商因夢還愿擴大重修,用純麻白石砌成,四周以石圍欄,雄偉壯麗。門朝東南,門口有一對石獅,嘴含石球,上下轉動。墓前并有石刻對聯一幅:“黃山有幸埋忠骨,白石多緣寄鶴蹤”。

⑵忠濟寺。忠濟寺位于黃山頭大頂,初建于西晉,當時稱“普濟寺”,南北朝改稱“忠濟寺”。北宋時荊州刺史謝麟為官清正,深受人民愛戴,死后葬于黃山頭極頂之上。后人為了紀念謝公,為他塑像,重修廟宇。宋徽宗二年,即公元1102年,賜封謝公為“忠濟真人”。“忠濟寺”擴建后,廟宇寬廣雄偉、氣勢恢宏。門前有對聯一幅“二千石荊楚贍依,公是前朝賢太守;八百里洞庭環抱,天留此老鎮名山”。忠濟廟為三進二十四間,磚木結構,頭殿供山神爺,二進主殿供謝公,三進供觀音。神像毀于1964年,廟宇毀于1966年。目前,已基本恢復。現在香客如云,每年上山燒香拜佛者在20萬人次以上。港澳臺胞,一返故里,必上黃山頭拜佛祈禱。

⑶南禪寺。南禪寺位于黃山頭大項主峰南麓而名,建于南北朝。唐代的大文學家柳宗元為“南禪寺”、“忠濟寺”題有匾額。元代詩人顏耕道題有詩詞(《隆慶岳州府志》)元塔不解詩:“寶山傳清梵,云霞作綺鑼”。解放初期,此廟尚存,為磚木結構,二十來間,木構梁柱粗大,大殿供如來佛,該寺毀于1958年。前殿現已修復,僧侶坐殿,香客眾多。

⑷犀牛望月。它是主峰大頂東面的兩塊奇石,一石形似犀牛,一石如同滿月而故名。月石有一孔,據傳說,香客游山至此,立于犀牛背上,以錢幣、石子投向月石,進孔者生子女,嘻笑之聲,響徹山谷。

⑸白龍井。白龍井位于沖鳳峪南口處,舊志曰:“永樂元年大旱,知縣李×禱雨不應,故老曰:開此泉得水可以禱雨。即令浚淘,其水趕云臺躬禱,時有白龍升降”。(王栗《安鄉縣志》)據傳謝公外甥白龍居此。古跡白龍井,井水清澈,大旱不涸。每年清明節前后,白龍激風布雨,飛上黃山頭主峰的謝公廟里,為舅父謝公的金身洗滌塵垢。到了清朝道光年間,就泉砌井,深10多米,底裝一塊石錢。現磚井猶在。水恒溫清甜,生津解渴,夏收時農人爭相吸飲消暑。

⑹連理枝。連理枝在黃山頭西麓沖風峪北灣,有古老兩根榆樹,相距四、五米左右。兩樹樹枝長在一起,形成一樹,相抱而生數百年。唐詩云:“在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝”故有此名。

⑺仙人掌。仙人掌位于二頂東北的騎馬嶺,嶺上有一石一米見方,上有約七十厘米長的足跡。據傳是夸父追日所留,一說是祖師飛身,由此經過一腳踏在黃山,一腳踏在中武當(津市對河關山),而今石蹤留存清晰可辨。

⑻云麓宮。云麓宮位于二項,系道觀。據傳宋時修建,至民國初年為單進三間磚木結構,觀舍古樹掩映,幽深清靜。觀內以當地黃山茶、白龍泉為“云麓茶”,馥郁清心。道觀晨昏幽冥,鐘聲宏亮悠揚,傳至二十里外。道觀毀于日寇,現已恢復。

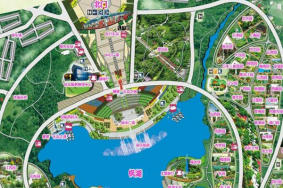

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

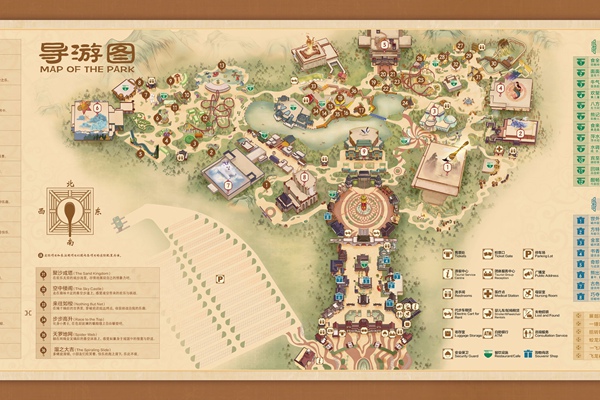

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

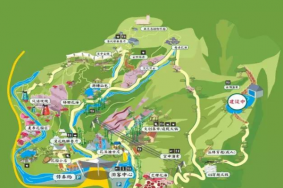

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)