崆峒山是國家5A景區,自古就有“西來第一山”的美譽,景區里面更是有很多非常有趣的景點,每個景點都是值得一去的。今天小編就來給大家介紹一下崆峒山的旅游景點,趕緊一起來看看吧!

1、朝陽洞

崆峒山有許多大大小小、或深或淺的石洞,據初步統計,共有大小32個洞子,崆峒山得名,與山上的石洞有很大關系,即取”空空洞洞“之意。這些洞子各有各的特點,各有各的說法,朝陽洞即是其中一個較有名氣的石洞。

朝陽洞位于獅子嶺東側絕壁上,面臨一條溝谷,谷內長滿茂密的森林,隔谷與西臺相望。此洞不甚大,洞口寬為8米,高為5米,深為5米,這里沒有出入的路徑,游人很少到此,因此,顯得十分幽雅寂靜。據說早晨初升太陽的光芒,首先射入洞內,故名朝陽洞。

2、雷聲峰

雷聲峰的險奇堪稱崆峒一絕,雷聲峰不是飛來峰,它是主峰馬鬃山向南延伸的一條支脈,宛如主峰的一條右臂,舒展而下,指向濤濤的前峽河水。這條山脊全長200米,最高處不過5米,整個山體均為丹色石質,其東西兩側下臨絕澗,南面的絕壁上有人工開鑿的石級,可通向棋盤嶺。由于雷聲峰由北而南,山勢逐漸變低,因此,峰頂的道宮建筑依順山勢,錯落有致,構成一副美麗的圖畫。雷聲峰巖壁陡峭,下臨深淵,在雷雨時節雷聲在空谷依欄而望,崆峒激蕩,猶如山崩地裂,驚人心魄,故取名“雷聲峰”。

3、蓮花寺

崆峒山五臺寺之一,據碑記,初建于唐貞觀年間,寺周原多古松。清末兵燹后傾圮。民國4年(1915),由朱進財等人募資,歷經18載,恢復坐北大殿3楹、土地祠1楹、山門1座、廂房16間。民國25年,鄭浚主持創建面東兩層磚木結構西方三圣樓5楹,其后又由僧人普善、普化主持更新山門,修建馬廄3間,1958年后廢。1983年由僧人釋常慧募資重建面西廂房6間,1985年修復面南大殿3楹,由藝人戴國華重塑金身釋加佛、文殊、普賢菩薩及18羅漢像。1990年由佛教協會主持恢復復面東三圣樓三層五間,一至二層為僧房。

4、藏經樓

藏經樓亦稱藏經寺、藏經閣,在原真乘寺東側。舊為真乘寺藏經庫房,明萬歷三十一年(1603),由韓藩王室出資改建而成,專供存放皇太后頒賜三藏經。清嘉慶十一年(1811)修葺時,增修對口東、西樓房12間。咸豐年間靜寧縣民萬炳熊助資督工整飾一新,同治二年(1863)兵燹后,樓房傾圮,部分藏書散佚。光緒二十四年(1898),桑泉王原命出資400余金修復。

5、真武殿

亦稱無量祖師殿,為皇城主殿。北宋乾德年間(963—967)修建,元代改崇佛閣奉祀釋迦佛。明代嘉靖年間韓王夫人郭氏捐資,命遣內散官馬英祈許,將大殿擴建為5楹,建筑面積約200平方米,殿頂覆蓋鐵瓦。殿內正中設高1.5米、長寬各6米的神龕,奉祀彩塑金身真武帝君坐像1尊。龕臺正中設置銅鑄玄武,左右彩塑周公桃花站像各1尊。龕臺左右側下方各塑龜蛇化身站像1尊。殿內左右彩塑四大靈官站殿神。清康熙初年王輔臣應吳三桂兵變據平涼占崆峒,殿廡毀壞嚴重,十五年(1677),龍門洞道士苗清陽前來住持募化重修,1982年列為縣級文物保護單位。

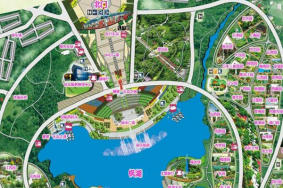

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

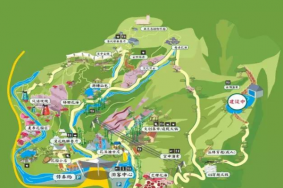

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)