鳴沙山月牙泉景區是甘肅非常值得一去游玩的地方,這里可以看到令人震撼的沙漠,也有不少景點值得打卡,那么鳴沙山月牙泉的主要景點有哪些呢?詳情見正文,一起來了解下吧!

月泉曉澈

月牙泉因其形酷似一彎新月而得名,古稱沙井,又名藥泉,清代始稱月牙泉。泉在四面流沙的包圍中,千百年來不枯竭不渾濁,風吹沙不落,“晴空萬里蔚藍天,美絕人寰月牙泉,銀山四面沙環抱,一池清水綠漪漣”,此景深得天地之韻律,造化之神奇,令人神醉情馳,被稱為“月泉曉澈”,是敦煌著名的八景之一。

沙嶺晴鳴

鳴沙山以沙動成響而得名。東漢稱沙角山,俗名神沙山,晉代始稱鳴沙山,其山東西長40余公里,南北寬約20公里,主峰海拔1715米。峰巒危峭,山脊如刃,人馬踐墜,經宿復初;人乘沙流,有鼓角之聲,輕如絲竹,重若雷鳴,故稱“沙嶺晴鳴”,為敦煌八景之一。

第一泉石碑

1995年夏,出于對敦煌的熱愛之情,敦煌人王立成攜家族成員捐資1萬元,制作天然石碑一塊,碑高2.6米,寬0.7米,下寬1.1米,正面鐫刻“第一泉”,背面鐫刻“愛敦煌”,樹立于月牙泉畔,為景區增添一景。敦煌市政府特為王立成先生“愛心捐贈”這一義舉頒發榮譽證書以致表揚。

月泉古柳

月泉古柳(旱柳),楊柳科柳屬,栽植于1892年,至今已有120多年歷史,樹干高3.14米,干圍2.86米。月泉古柳幾經風雨,百年滄桑,樹干心枯皮活,是鳴沙山月牙泉變遷的唯一歷史見證者。

藥王廟遺址

藥王廟遺址發現于上個世紀90年代,從出土的木制功德碑確認是清嘉慶二十三年(1818年)的藥王洞,為紀念藥王孫思邈而建。主殿為磚砌洞窟建筑,高寬均為3米,長度6.2米,窟前為西結構廡廊,全部塌毀,殘存的檁柱多已腐朽。洞內的泥塑已不存在,洞北壁背光為“紅王診龍治虎”的懸雕,東壁為山水花鳥懸雕。因無法保證懸雕在現有環境下的保存,現已將遺址回填。

夫妻柳(旱柳)

裁植于1971年,是同根系長出的兩株相互依偎的旱柳,被稱為“夫妻柳”。它們在鳴沙山月牙泉陪伴下共度無數寒暑歲月,成為游人駐足留戀的大漠一景。1997年,一場突如其來的沙塵暴襲擊了歷經劫難的“夫妻柳”,不幸從根部折斷。后在工作人員的精心呵護下,起死回生,重現枝繁葉茂,形如一對戀人繁育出了更為強盛的下一代。

鳴月廣場牌坊

1994年興建,仿唐宋古建筑,整體成“八卦”形,頂上是一對頭喙相向展翅飛翔的鴿子形狀,兩側是兩扇從中心向側前延伸出去的屏風,正面上方是著名書法家啟功先生題寫的“鳴沙山月牙泉”匾額,牌坊正中立柱和背面有著名書法家沈鵬先生和知名人士汪濟夫先生題寫的詩句和牌匾,整體建筑外觀雄偉壯美、穩健泰然。

民宿博物館

始建于1988年,建筑面積4300平方米,古堡式建筑結構。館內匯集了敦煌民間建筑、生活習俗、傳統文化的精髓,其布局沿襲了敦煌民間傳統宅院的風格,陳設有反映敦煌近代民間生產、生活、宗教、文化等內容的大量展品,是集中展示近代敦煌民俗文化的基地。

鳴沙山

鳴沙山以東是三危山,以南是黑石峰山,以西為戈壁和庫姆塔格沙漠。攜帶沙質較多的西風和北風在這里受到山體的阻攔,使風中的沙粒沉降下來,久而久之便形成了鳴沙山。最為神奇的是風力作用使鳴沙山“經宿風吹,轍復如舊”,總是保持著一定的高度和不變的形態。千百年來不知有多少人登上去又滑下來,但鳴沙山依舊巍然屹立,鳴沙之聲仍然不絕于耳。

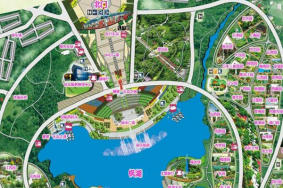

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

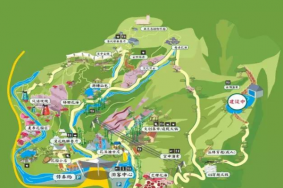

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)