青州博物館雖說是縣級綜合性博物館,但是國家一級博物館中唯一的縣級綜合性博物館,館藏文物比較多,而且還有三大鎮館之寶,東漢“宜子孫”玉璧、明萬歷二十六年趙秉忠殿試卷和龍興寺造像。

東漢“宜子孫”玉璧

第一件“鎮館之寶”:東漢“宜子孫”玉璧。

1982年,有人在路過譚坊鎮馬家冢子村時,發現街上有孩子拖著一塊白色玉片玩耍,玉片紋飾考究,遂告知了青州博物館。

知情后,博物館派考古人員前往調查,由此發現了譚坊公社馬家冢子漢墓。經過搶救性發掘,共出土文物298件,其中玉璧9件,另有大量玉制品以及用銅絲編結的玉衣殘片。而那塊被孩子拖著玩耍的玉璧,就是東漢“宜子孫”玉璧。

玉璧采用新疆和田玉雕琢而成,高20.8厘米,外徑15.4厘米,內徑2.6厘米,重375克。玉壁內區飾有158個蒲紋形乳丁,外區飾蟠螭紋,出廓上方兩邊透雕雙龍紋鈕,鈕中間透雕篆書“宜子孫”三字,乃“子子孫孫宜室宜家”之吉祥用語,是國內迄今為止發現的最完整、最大、質地最優、藝術性最高的一件玉璧。在2023年新館開館時,東漢“宜子孫”玉璧首次以真跡形式展出。

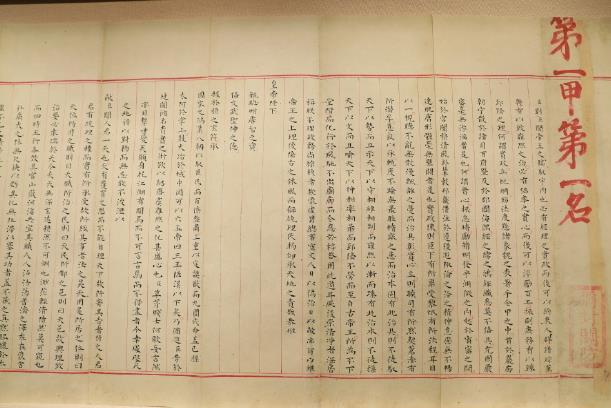

明萬歷二十六年趙秉忠殿試卷

第二件“鎮館之寶”:明萬歷二十六年趙秉忠殿試卷。

1983年,青州博物館原館長魏振圣在進行文物考察時,偶然得知趙秉忠殿試狀元卷的信息后激動不已,幾經周折聯系到趙氏第13代孫趙煥彬,經過24次登門拜訪和勸說,最終將狀元卷征集入館。

趙秉忠1573年出生于青州府益都縣,25歲參加殿試,考取第一甲第一名,成為明代第47位狀元。那一年殿試中,萬歷皇帝親擬題目《問帝王之政與帝王之心》,趙秉忠在答卷中提出了實政與實心的概念。實政,即立紀綱,飭法度,依法治國;實心,即振怠惰,勵精明,勵精圖治。

趙秉忠狀元卷由三層宣紙制成,共19折冊,通篇2460字,用館閣體寫成,字跡工整,無一筆誤,堪比印刷。這份狀元卷,填補了我國明代宮廷檔案的空白,成為大陸唯一保留下來的狀元卷(臺北故宮博物院藏有幾份清朝狀元答卷)。

龍興寺造像

第三件“鎮館之寶”:龍興寺造像。

1996 年龍興寺遺址窖藏出土的400 余尊佛教造像,時間跨越北魏至北宋,長達500 年。

這批造像數量多、品種全,雕刻精美、貼金彩繪保存完好、跨越時間長,引起海內外的高度關注,先后被評為“1996 年全國十大考古新發現”“中國20 世紀100 項考古大發現”,被稱為改寫東方藝術史的杰作。

其先后多次到國內外著名博物館舉辦大型專題展,成為青州走向世界的橋梁,是中國古代雕塑藝術的杰出代表,所到之處,讓人嘆為觀止。

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

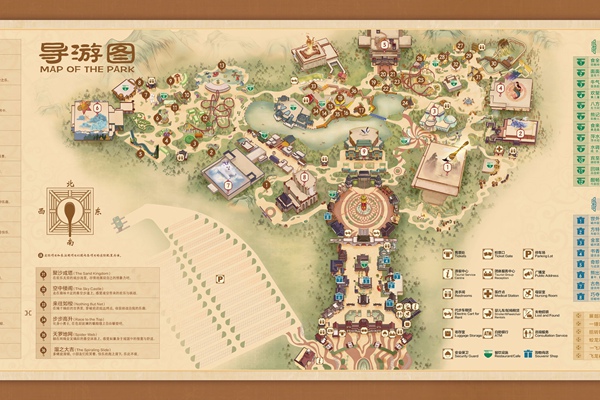

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)