從出生的那一刻開始,你是不是都在要回答我為什么會在這里,如果身旁有朋友,家人的話,這樣的問題就會減少冒出來的次數。但是終其一生這樣的問題好像都不會被解決。遇上孤獨博物館,你不再是一個人。

北京孤獨博物館

地點:

位于798藝術區

位于北京最活躍藝術區之一的一家博物館總是人山人海,熙熙攘攘,但是每個來到這里的人都說自己很孤獨。

22歲的大學生劉嘉偉在這個博物館里進行了各種孤獨體驗。她安靜地坐在毛絨玩具熊對面吃著火鍋,體驗獨自一人去醫院以及乘坐最后一班地鐵回家。對于剛剛失戀的她來說,學會面對孤獨是個不小的挑戰。

“當你已經習慣和另一個人在一起,突然分開后會感到很不適應。”劉嘉偉說。

孤獨博物館中體驗一個人吃火鍋。

兩周前,陀螺孤獨博物館在798藝術區開展,它再現了那些常會讓都市人感到孤獨的生活場景,供人們體驗、沉浸,產生共鳴。博物館分成13個區域,包括夜晚的辦公室、末班地鐵、火鍋店、醫院等等,一千個來自不同人的孤獨故事分散在博物館中,墻面上和樓梯上則寫著鼓勵的話語。

但在博物館里度過的時光并不全是孤獨的。在一間有三輛固定自行車的展廳里,陌生人可以同時騎車發電,一起將墻上的燈泡點亮,最終匯聚為一句話——“我們終將遇見愛與孤獨”。

陌生人騎單車共同點亮的字。

劉嘉偉和另外兩個女孩全速蹬著自行車。當墻上的燈泡終于點亮時,這幾個之前從未謀面的人一起笑了。

“這些天我一直很難過,但剛剛我感到非常放松和快樂。”劉嘉偉說。

孤獨的醫院一角。

孤獨博物館運營方天津陀螺科技有限公司創始人之一的韓悅說,每個人都會因為不同原因在某個特定時刻感到孤獨。

2018年初,韓悅的祖父因為癌癥去世了,當時的他正在尼泊爾帶隊出游。

“等我回到空蕩蕩的家,從箱子里一件一件地拿出行李,我的眼淚一直往下掉,卻不愿意抬頭面對他已經不在的現實。”韓悅說,這是他最孤獨的時刻。

這讓他意識到,一場活動或一次旅行可能不足以排遣孤獨。此前,他們這支由90后組成的團隊組織了數百次線下活動,包括彩色跑、音樂節以及沙漠旅行等等,為城市中孤獨的年輕人創造社交和活動的機會。

孤獨博物館車票墻。

韓悅和其他四名團隊成員決定,要為孤獨的人們創造一個空間,可以讓孤獨的人有港灣停留,讓不孤獨的人也能感同身受。

他們在擁有30多萬粉絲的社交媒體賬號上發起了孤獨故事征集,最終收集到超過1000條不同的孤獨故事。這些感受和經歷成為孤獨博物館的靈感來源,并被展示在博物館的各個角落。

參觀者寫下最想去到的地方。

23歲的劉詩宇是一位在北京讀書的研究生,她帶著相機來到孤獨博物館,想要多嘗試攝影這項新愛好。

在她看來,自己這代年輕人和父輩不同。雖然不再需要為生計發愁,但面臨著更多的人際關系與社交壓力。

“這個博物館讓人們產生同理心。讀著這些故事,你會覺得好像在和一個有著類似經歷的人交流。”劉詩宇說。

深夜獨自加班的辦公室。

中國科學院心理研究所今年2月發布的《中國國民心理健康發展報告(2017-2018)》顯示,在青少年階段(12-18歲),國民心理健康指數隨年齡增長下降,成年階段(18-55歲)指數逐漸上升。這意味著在青年時期會經歷心理健康低谷期。

韓悅說,目前他們的團隊正在與其他城市進行協商,希望能在更多地方開辦孤獨博物館。

雖然很多人對博物館的想法和設計表示了贊賞,但也有一些人質疑這只是個華麗裝飾和平淡故事下的商業噱頭。

來自北京的心理咨詢師關雨桐認為,當孤獨的人在博物館里找到與自己類似的經歷時,可能會收獲歸屬感、支持感,擺脫孤獨。然而,她也擔心這樣的展覽可能會營造出一種孤獨的氛圍,并傳染給那些原本并不孤獨的人。

作為博物館策展人之一,方芳對此并不太擔心。“孤獨博物館不是為了放大大家的痛苦,而是為了治愈。雖然大城市生活很難,但還有成千上萬的人和你一樣。”

前不久,全球首家孤獨博物館在北京798藝術區開館,成為眾多年輕人新的“網紅打卡地”。

陀螺孤獨博物館

游客之間或許素未謀面,但他們都有一個共同的特征——孤獨。

坐落在北京最活躍藝術區之一的孤獨博物館總是人山人海,熙熙攘攘,但是每個來到這里的人都說自己很孤獨。

在博物館里,你可以進行各種孤獨體驗,坐在毛絨玩具熊對面吃火鍋,獨自一人去醫院,乘坐最后一班地鐵回家……

玩具熊“飯侶”

博物館分成13個區域,包括夜晚的辦公室、末班地鐵、火鍋店、醫院等等,講述著一千個人孤獨的故事,墻面上和樓梯上則寫著鼓勵和教人們如何面對孤單的話語。

孤獨年輕化 今天你孤獨了嗎?

孤獨博物館的出現,是當下年輕一代普遍感到孤獨的側影。

“孤獨”本多是老年人的代名詞,青年應是最朝氣蓬勃、精力充沛的群體,但事實上,越來越多年輕人在最該熱鬧的人生旅程中與寂寞為伴。

中國科學院心理研究所今年2月發布的《中國國民心理健康發展報告(2017-2018)》顯示,青年時期恰是個人心理狀態脆弱的階段。

在青少年階段(12-18歲),國民心理健康指數隨年齡增長下降,成年階段(18-55歲)指數逐漸上升。這意味著在青年時期會經歷心理健康低谷期。

英國國家統計局的一項研究也證明,年輕人比老年人更容易感到孤獨。

在16歲至24歲的人群中,近10%的人“總是或經常”感到孤獨,這一比例在所有年齡段中都是最高的,是65歲及以上人群的三倍多。

青少年可能在網上有成千上萬的朋友,但他們還是會感到孤立無援,包括社交媒體在內的科技或許正在加劇孤單程度。

隨著年齡的增長,人們可能會變得更能適應孤獨,這或許是由于經歷了重大的人生事件和人生轉變。

中國“空巢青年”

近年在中國,有這么一群孤獨的年輕人進入大眾的視線,他們被稱為“空巢青年”。

“空巢青年”指的是年輕的單身族,他們獨居生活,一般是在城市工作。

2018年,中國空巢青年已超5800萬。

在知乎發起的“如何看待空巢青年”話題上,一個網友寫出了自己的心聲:

“無人問我粥可溫,無人與我立黃昏。

孤獨得像條狗,我和siri成了好友。

在沙發上看電視睡著了,

醒了發現一切依舊,

沒人給我蓋被子,沒人關電視……”

有專家表示,空巢青年的出現是大城市和小城市之間不平衡社會經濟發展的結果。

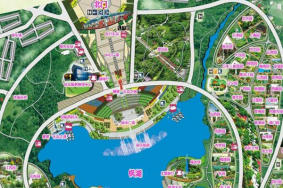

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

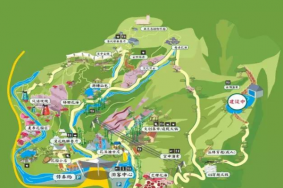

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

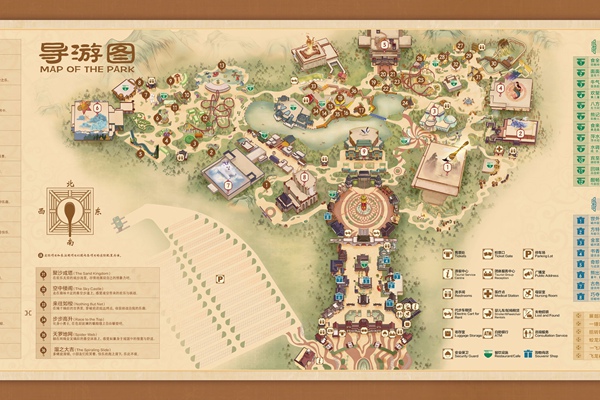

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)