民政一職,就是真正的深入到老百姓生活當中,解決的全是最實際的問題,是最親民職業,當走進上海民政博物館,從展品中體會到民政事務的煩勞與疾苦,同時也對民政事業有了新的認知。

隨著國家政權的產生,“民政”事務應運而生。早在原始社會時期就有所謂的婚姻、殯葬、救災、扶助等民政工作萌芽,民政的發展,生生不息,薪火相傳。

樓是一幢具有中西合璧建筑樣式的老建筑,總建筑面積1200平方米,展廳面積800平方米。題為《以人為本 以人和為目標——上海民政歷史文化發展陳列》的基本陳列,由序廳、歷史文化、業務專題、區縣民政、民政英模和民政信息總攬六大板塊構成。

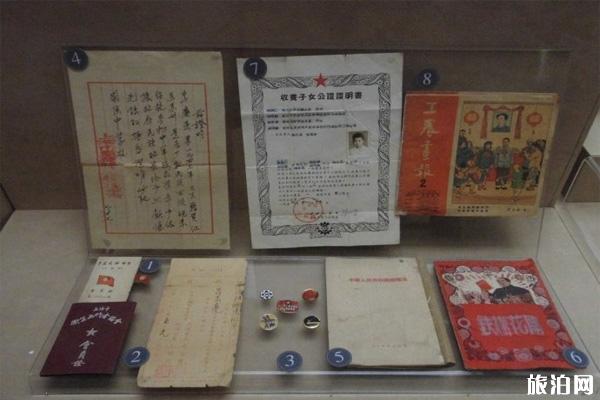

參觀上海民政博物館有助于很多人們了解民政管理的范圍。但最令人感動的是婚姻。首先,中華民國的結婚證真是精美絕倫。粉紅底色、大紅鑲邊,民國37年的一張結婚證書赫然在目。除了新郎新娘的姓名,證婚人、介紹人、主婚人的 大名 也都緊隨其后,每個姓名之下對應個人的私章。在證書左上方,還貼了兩張印花稅票據,票據上是官方印章。這張結婚證的旁邊,還有一張民國時期的“女用婚書”,證明男方已下聘金,男女訂婚大局已定。而在今天,結婚證書上的主人公只有婚姻當事人,“女用婚書”更是歷史的陳跡。

從一張婚書的變遷,不難看出 中國 社會婚姻制度的變化。當父母之命、媒妁之言不再主導婚姻,當經濟獨立、人格獨立的男女雙方因為愛情而走入婚姻,他們的“結婚證”自然變得“簡約”。博物館里那一張張婚書,把婚姻制度從繁入簡的經歷演繹得真真切切。

民政博物館以文物為基礎,重點突出“民生”主題,從而“提供廣大市民了解民政,理解民政,支持民政”。據稱,我國唐代就有“安民立政”之說。宋代開始使用“民政”概念。

展覽運用了燈箱、雕塑、模型、繪畫、模擬場景、多媒體演示等多種展示手段,反映了源遠流長的民政歷史,體現了自古以來民政事務履行濟貧救困、助老扶幼、救助孤殘的職責。

百姓人生開門七件事——柴米油鹽醬醋茶,件件與民政有關。還有最后的去處——天堂也由民政把守-殯葬業的管理。上海市殯葬業只是全國的一個縮影。殯葬少不了建設現代化的火葬場,火化場、陵園墓地、是百姓的哀思寄托、無數民眾家族的維系血脈的圣地。殯葬規格平民化——商賈官員名人嫌棄民政檔次;殯葬收費過昂貴,民間百姓一片死不起唾罵......生來本是赤條條,離去則不可赤條條! 民政管理工作則成為為百姓人生鋪就通往天堂的最后一站入口,無論貧賤富貴,讓死者都能有尊嚴的奔赴天堂......民政的責任實在重大!

上海民政博物館現為上海市愛國主義教育基地、上海市學生社會實踐基地、上海市黃浦區半淞園路街道學生社會實踐基地。

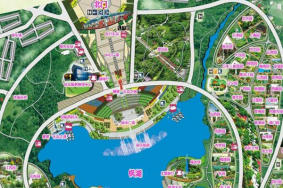

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

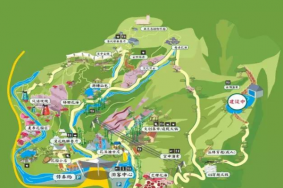

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)