郭沫若一生對于感情有自己獨特的追求,但是對文學事業的發展,他一直恪守嚴謹,他一生寫過許多詩,翻譯過許多文學著作,為新中國成立做了許多思想啟蒙,經常舉辦一些文化活動,呼吁保護中國傳統文化。

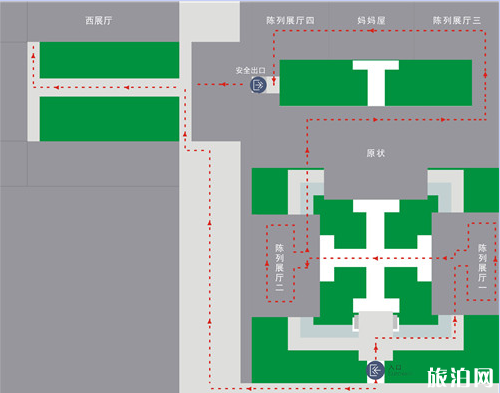

參觀路線圖

這座宅子原是清代和珅的一座花園,后成為恭親王奕?府的草料場和馬廄。民國年間,恭親王的后代把王府和花園賣給輔仁大學,把此處賣給達仁堂樂家藥鋪作宅園。1963年郭沫若始居于此,直至1978年逝世,郭沫若先生在這里度過了他一生中的最后15年,終年86歲。 郭沫若四川樂山人,畢業于日本九州帝國大學,現代文學家、歷史學家、新詩奠基人之一。曾任中國科學院首任院長、全國文學藝術會主席、中日友好協會名譽會長、中國文聯主席等要職。

郭沫若晚年居所,此前也曾為宋慶齡寓所。兩進四合院建筑,鬧中取靜。作為紀念館,有生平展覽也有原狀陳列。郭沫若紀念館院內綠樹參天,空氣宜人。園中郭沫若生前種植的花木茂密蔥蘢。垂花門內郭沫若的辦公室、臥室、客廳和夫人于立群的寫字間依然如故,保持著主人在世時的景象。

四合院東西廂房和后罩房兩側的房間,當年分別做過會議室、秘書辦公室及家人的住房,現在已辟為展室。展覽從文學、歷史和生平三個方面立體地表現了郭沫若這樣一個百科全書式的人物:東廂房為《郭沫若的文學世界》,包括“詩文”、“史劇”、“譯著”三個專題;西廂房為《郭沫若與 中國 史學》,包括“ 古代社會研究”、“甲骨金文探奧”、“ 先秦諸子批判”、“歷史人物評說”四個專題。

觀眾通過這兩部分內容可以了解郭沫若在文、史兩大領域中的成就與貢獻。后罩房的《郭沫若的人生歷程》則講述了郭沫若追求理想、以身報國,與時代同呼吸,共命運的86年的 風雨人生。展覽以郭沫若的一句平靜而有震撼力的話作為結語:“我要以松柏的態度來刻畫出自己的年齡,能成為合抱的大木給天下的勞人以一片清蔭,即使中途遭了電擊或者枯死,我也希望它的殘骸能夠供給貧苦人一把取暖的柴。”

尊郭沫若銅像悠然自如地坐在枝葉紛披的銀杏樹下,它穿越時空,留下了一個文化先驅的姿態:似在沉思,又似在與前來的朋友傾心交流。

郭沫若是個愛花愛樹, 親近自然的人。自從他成為這個院子的主人,最大的變化就是花木逐年增加。

如今,這里也是 中國 郭沫若研究會和郭沫若 中國 歷史學獎常設機構的所在地。

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

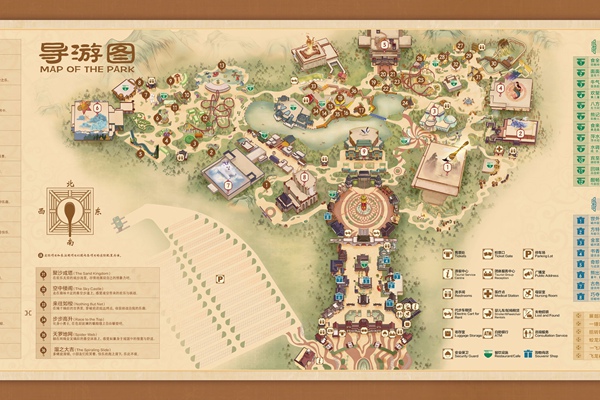

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)