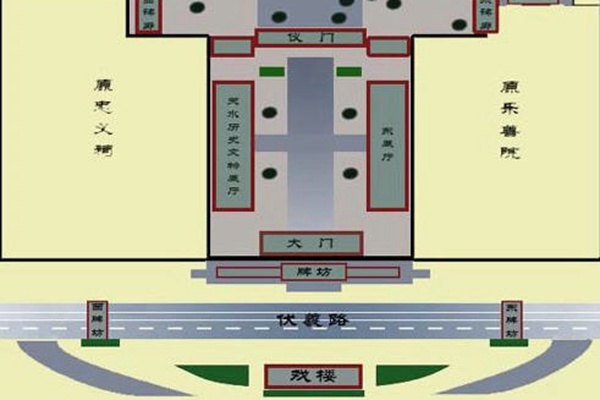

說到天水市的伏羲廟景區,相信很多朋友都沒有去過吧,但是至少聽說過,畢竟伏羲可是中華人文始祖。那么這個伏羲廟的景點有哪些呢?今天小編就給大家介紹一下吧!

1、牌坊

伏羲廟牌坊原有三座,即“開天明道”“繼天立極”“開物成務”牌坊。

“開天明道”牌坊在大門前,處臺基之上。明嘉靖二年(1523年)創建。清乾隆六年(1741年),秦知州李宏邀進京覲見回任的西寧道楊應琚書“開天明道”匾以更替已佚失的“太昊宮”匾。清嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間重修,并對“開天明道”匾重新翻刻。清光緒十一年至十三年(1885~1887年)間又重修。牌坊通高11米,面闊3間計10.5米;檐樓三架,兩級廡殿頂,累經重建,依舊呈明代建筑風格。

2、門坊

門坊又稱大門、正門、前門、頭門。明弘治三年(1490年)創建,嘉靖二年(1523年)、清順治十年(1653年)、乾隆四年(1739年)重修。嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間由原來的3間擴建至5間,光緒十一年至十三年(1885~1887年)間又重修,始成今制。面闊5間計17米,進深2間計5.4米。懸山頂,綠瓦龍吻,質樸典雅。

3、儀門

儀門又稱二門,明嘉靖二年(1523年)創建。明代榜書“文祖”,清時改懸“道啟鴻濛”匾,現懸著名書法家楚圖南的“伏羲廟”匾。清順治十年(1653年)、乾隆四年(1739年)重修。清嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間由原3間擴建為5間,清光緒十一年至十三年(1885~1887年)間又重修,始成今制。懸山頂,形制和大門同,規模略小,遙相對應,構成甬道式建筑。

4、先天殿

先天殿又稱正殿、大殿。在中院后部正中,是伏羲廟建筑群的主體建筑。明成化十九年至二十年(1483~1484年)創建的太昊宮是其前身,但原宮址未必是今殿址。嘉靖二年(1523年)擴建,時榜書“先天”因伏羲先天八卦而名。清順治十年(1653年)、乾隆四年(1739年)、嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間、光緒十一年至十三年(1885~1887)間屢經重建,始成今制。面闊7間計26.4米,進深5間計14.05米。殿雄距寬闊的露臺之上,莊嚴宏偉,重檐歇山大頂襯以龍吻脊、雕花天宮寶剎,顯得高貴典雅,氣度非凡,雖屢經重修,依舊呈明代風貌。上檐殿身七架,下檐周匝回廊,間架結構自然,比例尺度合理。正面明間、次間、盡間隔扇門窗雕以龍、鳳、仙鶴、麋鹿等吉祥動物圖案,飾以牡丹、艾葉、松枝等植物,華麗精美。因閱歷久遠,色彩斑駁,時顯蒼桑氣息。殿內伏羲圣像高3米有余,手托八卦,目光如炬,正襟危坐神龕中,靈氣逼人。像右原有龍馬雕像、左原置河圖洛書石盤,民國三十年(1941年)被十三臨時教養院生產合作社拆除,現已依原樣恢復。殿頂棚以井口天花和藻井(在正中)相伴裝飾;井口天花鑲嵌伏羲六十四卦卦象圖,而藻井施繪河圖和伏羲先天八卦圖,將裝飾和伏羲氏的業績緊密結合,別具特色。

5、朝坊

朝坊分列于先天殿前東西兩側和太極殿前東西兩側,相向對稱分布。中院、第三院都有。明嘉靖二年(1523年)創建,當時有20間。清乾隆四年(1739年)修葺6間,新建14間。嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間重修10間。光緒十一年至十三年(1885~1887年)間改建為16間,即中院先天殿前東西各5間,第三院太極殿前東西各5間;現存太極殿東側3間,懸山頂,土木結構。1989年,天水市政府投資在先天殿露臺前東西兩側重建朝房各5間,出廊式懸山頂磚木結構。朝房是仿宮殿式建筑設置的,按古代慣例,文武官員上朝前先在朝房做準備活動,或面浴或整衣冠,而后靜待金鑾殿的上朝鐘鼓聲。文官居西朝房,武官居東朝房。伏羲廟的朝房平時閑置,舉行祭典時用以接待官員或相關人員,成為小憩用茶的場所。

6、鐘鼓樓

鐘鼓樓分列先天殿露臺東西。清嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間創建,均呈六角攢尖頂,小巧玲瓏。原來都是封閉式的,只留一面為門。現柱間的雕花窗欞已全部拆去,與亭無二致。鐘樓在民國二十九年(1940年)十三臨時教養院進駐伏羲廟后,因失火被焚毀,清代的大鐵鐘下落不明。現存的鐘亭是1988年天水市博物館復原重建的。民間祭祀伏羲的組織“上元會”補鑄鐵鐘一口,懸置其中。

7、太極殿

太極殿又稱退殿、寢殿、寢宮,在第三院后部正中,依“前宮后寢”慣例而建。明嘉靖二年(1523年)創建,時榜書“太極”。清順治十年(1653年)、乾隆四年(1739年)、嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間、光緒十一年至十三年(1885~1887年)間屢經重修,始成今制。面闊5間計17.7米,進深3間計9.38米。單檐歇山頂。

8、來鶴軒

來鶴軒在先天殿西,自成院落。亭院之東墻即廟之西墻。清乾隆四年(1739年),秦州知州李主持重修伏羲廟,忽有白鶴飛臨廟柏,古人視鶴為福壽吉祥的象征,為此建來鶴亭以資紀念。重修情況不詳。光緒二十六年(1900年),“隴南文宗”任其昌先生去世,學人私謚“文介公”,辟來鶴亭為生祠堂,于是亭亦被稱為任文介公祠,哈銳有聯“黛色參天有老柏;黃花滿地建新祠”即指此。民國十年(1921年),亭院內設存古學社和隴南十四縣縣志編纂局。時任承允、哈銳二先生主講學社,傳道授業。

9、戲樓

戲樓隔街和“開天明道”牌坊相對。清代創建,重修情況不詳,現殘存。硬山屋頂,上下兩層,高10米,面闊3間計8.1米。戲樓原是舉行伏羲祭典時唱戲的場所。每逢廟會,即于農歷正月十四、十五、十六唱戲三天,以招徠民眾,增加熱鬧氣氛,同時兼含向神致敬。所演劇目以熱鬧滑稽劇為主,白天唱全本,晚上唱折子。民國時演出多由秦腔劇班鴻盛社承當,《回荊州》《香山寺還愿》成為固定劇目。民國三十四年(1935年)以后,間或亦有京劇、豫劇上演

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)