盧溝橋是一處極具歷史紀念意義的古老建筑,不僅僅展示了古人的工程技術水準,更是見證了日寇當年暴行的物證,在中國的橋梁史上擁有非常重要的地位,是一個名副其實的特色旅游景點,下面給大家分享詳細的攻略。

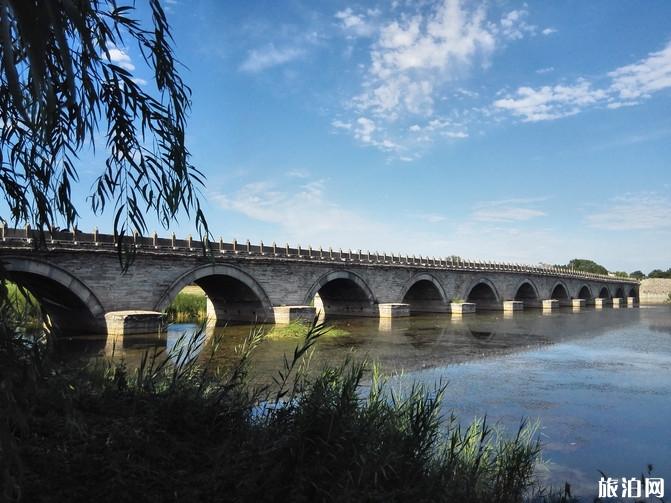

盧溝橋為十一孔聯石拱橋,建成于金明昌三年(公元1192年),金章宗定橋名“廣利”,因橫跨盧溝河(即永定河)而改名為蘆溝橋,以后,明、清朝等對盧溝橋都有所修繕或重修。

早在戰國時代,盧溝河渡口一帶已是燕薊的交通要道,兵家必爭之地,盧溝橋建成后,成為金及元、明、清歷代南方各省進京的必由之路和燕京的重要門戶,獨特的自然地理環境也孕育了優美的風景,從金章宗年間起,“盧溝曉月”就被列為“燕京八景”之一,當然,盧溝橋最出名的還是1937年7月7日在這里發生的“七七事變”,中國抗日軍隊打響了全面抗戰的第一槍。

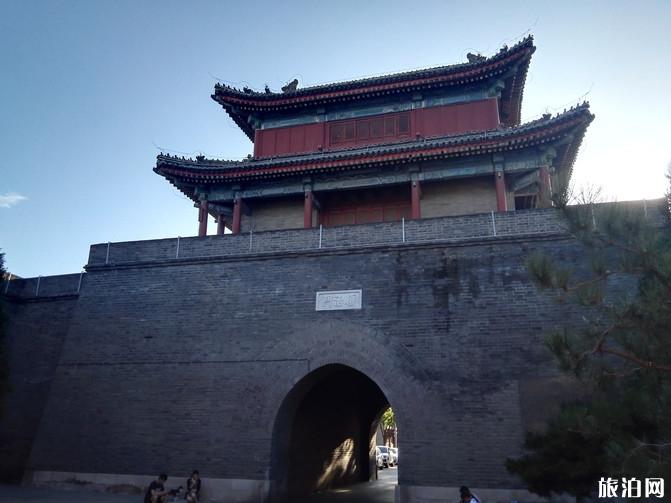

來到盧溝橋東,橋旁是宛平西城門。

走到盧溝橋前,見這座華北最長的古代石橋,橋兩側雁翅橋面呈喇叭口狀,橋面兩側設置石欄,整個橋身都是石體結構,關鍵部位均有銀錠鐵榫連接。

橋東端北側立有清乾隆題寫的“盧溝曉月”碑及碑亭,碑亭之外還立有一塊清康熙重修盧溝橋碑。

橋東端兩側頂欄各有一頭大石獅,還豎有華表。華表高4.65米,下設八角須彌座,上穿云板石,蓮座圓盤之上雕有一頭石獅,迎向橋外,神態自若,有如迎送行人。

走上盧溝橋,見橋面略呈弧形,兩端較低,中間隆起。橋墩、拱券以及望柱、欄板、抱鼓石、華表等都用天然石英砂巖及大理石砌筑,而橋面卻是用天然花崗巖巨大條石鋪設的。

經過整修,橋面中間一條還保留當年古橋面花崗巖原石。數百年人來車往,橋面已磨壓得凹凸不平,別有一分歷史歲月滄桑。

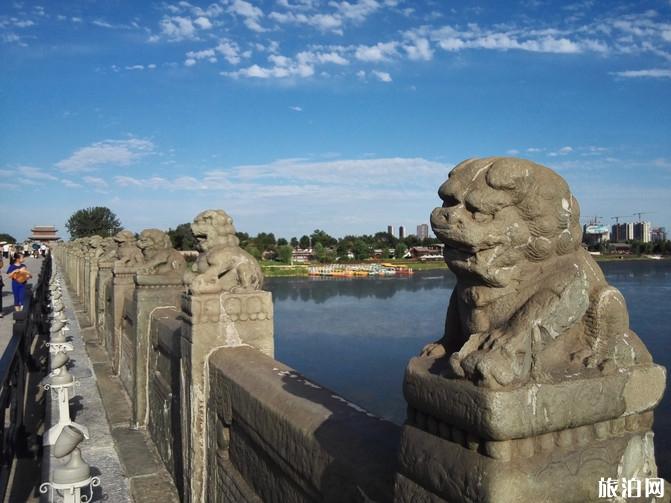

盧溝橋最吸引人眼光的是橋望柱頂端上的石獅,據說盧溝橋兩側有281條望柱(南側望柱141條、北側望柱140條),柱頭上均雕有石獅,形態各異,石獅的頭上、足下或胸前背后又雕有一些小石獅。據記載盧溝橋望柱上這些大大小小的石獅原有627個,現存501個,石獅多為明清之物,也有少量的金元遺存。這些石獅進行過多次大修或翻修,石材和工藝有好有壞,參差不齊,融匯了各個時期的藝術特征,盧溝橋成為一座自金代以來歷朝石雕藝術的露天博物館。

盧溝橋大理石望柱和欄板石上雕有精美的花卉圖案。橋面的大理石護欄由望柱和279塊欄板交替組成,南側欄板140塊,北側139塊。

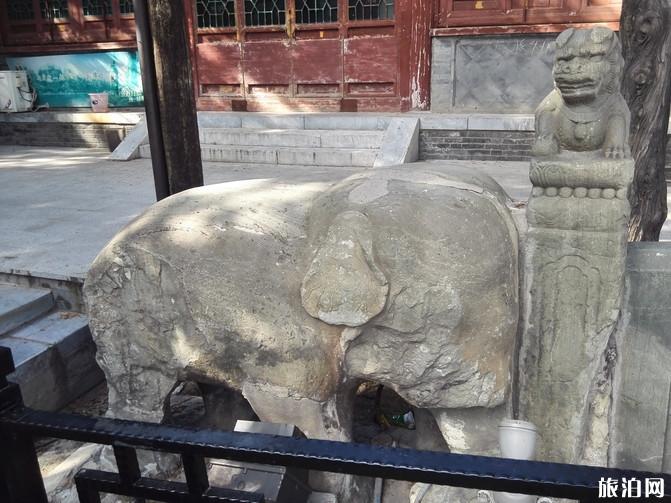

行至橋西端,裝飾配置與東端大致相同,也有華表。但橋西端頂欄兩側配的是兩頭大石象,年代久遠,風吹雨淋,石象細部已不怎么清晰。橋西端北側還立有清乾隆重修盧溝橋碑。

來到橋西端北側看盧溝橋,橋墩平面呈平底船形,北為上游,是進水面,砌筑分水尖,狀若船頭,約占橋墩四分之一。在每個分水尖的前端,各裝有一根三角鑄鐵,銳角向外,以減輕洪流和冰塊沖擊,保護分水尖的穩定。在分水尖上面,又蓋了六層分水石板,稱風凰臺,下兩層挑出,以上各層逐次收進,既加固了分水尖的穩定性,對橋墩的承載壓力也起到了平衡作用。

橋墩南面順水,砌作流線型,形似船尾,以分散水流,減輕洪流對券洞的壓力。

離開盧溝橋,繞行到永定河西岸遠眺,長橋如虹,河水輕流。當年我游盧溝橋時,橋下河道干涸,河床滿是雜草,時過境遷,景象比當年改善了許多。

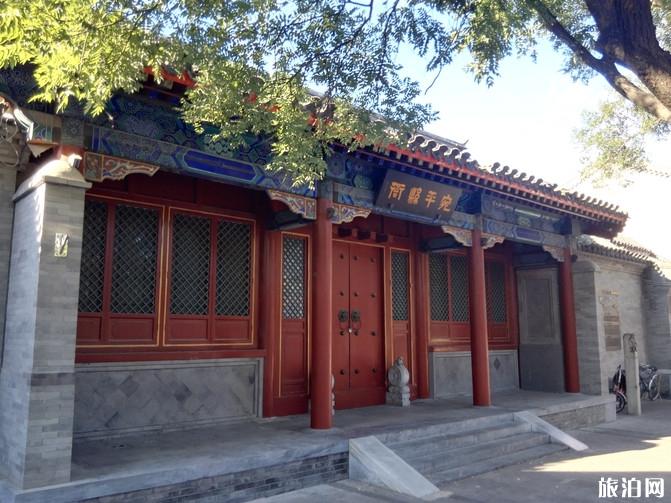

重回盧溝橋,來到宛平西城門。

城樓高11.68米,墻臺高9.6米,通高21.28米,城樓為木結構,筒瓦吻獸,二層單檐歇山頂,面闊三間。此城樓及甕城已非原物,而是為1984年重建,原城樓及甕城拆毀于1958年。宛平西城門原名“永昌門”,后改“威嚴門”。

宛平自古即為京南門戶,宛平城建于明末崇禎十年(公元1637年),建此城目的是以屯兵守衛京城,稱“拱極”城,清時改名為“拱北”城。宛平縣署設在北京城內鼓樓附近,民國時期宛平縣劃歸河北省,宛平縣署正式遷到此地,遂稱宛平城。宛平城因是一座橋頭堡性質北京衛城,因而形制結構初建時與普通縣城不同,城的內部無一般縣城的大街、小巷、市場、鐘鼓樓等設施,只有一條主要街道。全城只有東西兩門,并都有甕城及城樓,整個城墻比較厚實、堅固,主要是有利于防衛京師。宛平城不大,據說全城東西長640米,南北寬320米,總面積20.8萬平方米。

自西城門而入,向東城門而行,街道兩旁還有幾分明清古城的模樣。

沿街走了十來分鐘就到了東城門。東城門名為“順治門”,門洞高4.5米,寬4米,城樓形制與西城門相同,出東城門,沿宛平城城垣南行。

城墻與城樓、甕城都于1984年重修過,不過看得出城墻大致保持原貌。城墻基礎為六層條石,上砌城磚,城墻四周外側有垛口、望孔,下有射眼。

城墻上還有敵樓、敵臺,城墻四角還有角臺、角樓等,在冷兵器時代倒是防衛配置齊備的城池。

宛平城墻上隨處可見1937年7月7日晚間日軍用大炮和機槍向守衛宛平縣城的二十九軍挑釁轟擊留下的彈痕,觸目驚心,歷史不能忘卻。

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

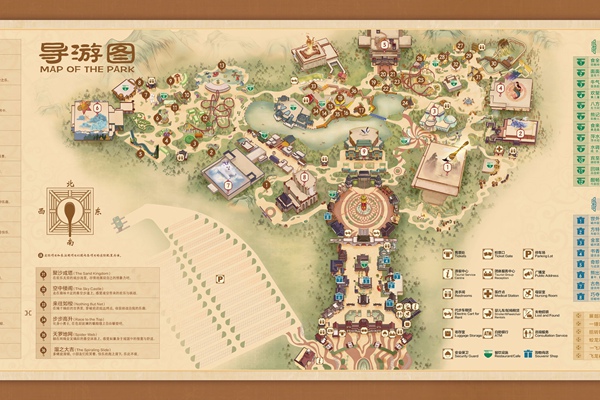

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)